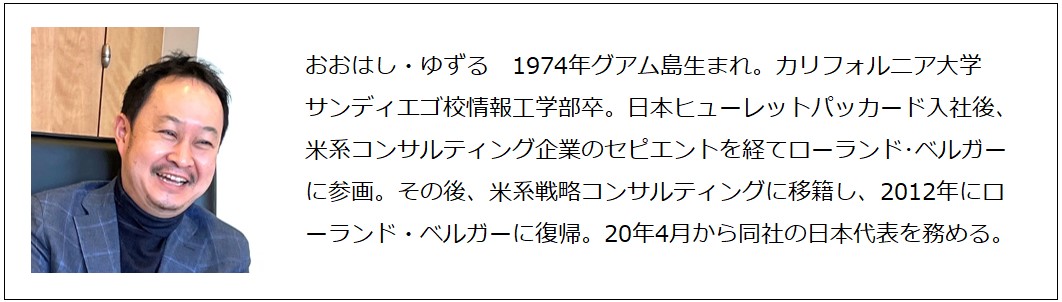

さまざまな分野で活躍する方にお話をうかがうインタビュー「グローバル・コネクター®」。今回のゲストは欧州系コンサルティング会社「ローランド・ベルガー」の東京オフィスで代表取締役を務める大橋譲さんです。

木暮 海外のお生まれだそうですね。

大橋 グアム島です。父が通信機器メーカーでエンジニアをしており、大口顧客だった米軍の拠点で駐在中に生まれたんです。帰国して小学2年生まで日本で過ごし、再び父の転勤に伴って渡米して大学を卒業するまで暮らしました。

木暮 エンジニアを目指したのはお父さまの影響?

大橋 本当はクラリネット奏者として音楽の道に進みたかったんです。母はソプラノ歌手を目指して大学で声楽を専攻していたほどですし、父は「絶対音感」の持ち主で音響工学がやりたくて就職した人。音楽大学にも合格していたんですが、卒業しても演奏家としてやっていく自信がなかったので、父を信じてエンジニアに。

木暮 工学と音楽。極端に違いませんか。

大橋 意外と似ているんです。突き詰めると工学も論理では説明できない部分がありますし、音楽も1小節など細かく分けていくと論理的に説明でき、数学的に覚えられる。ただ、音楽のプロの道はより芸術的なことを要求され、非論理的なことが出てくる。音楽をあきらめきれなかった分、大学では副専攻で「コンピューターミュージック」と女子学生が多い「心理学」を選びました。工学部は男所帯でしたので、男女のバランスがとりたくて。

木暮 渡米当初のことを覚えていますか。

大橋 かなり衝撃がありました。当時はまだメード・イン・ジャパンというのは評価されていない時代で。雇用が奪われるという見方もあり、父もバッシングを受けたようです。編入した小学校でも差別に遭うなど、いろいろとショックな出来事はありました。米国は自由の国ですが、自分は自分で守らなければいけない。自由と裏腹で責任が伴う。何を言ってもいいけど、言うからには責任を取る。根拠もないのに「お前は悪い」と言われる可能性もあるのが米国なんです。「発言する権利に対して戦うかどうかはあなたの自由」という考え方。常に「ファイティングモード」なのにはびっくりしました。

木暮 私は日本の高校から米国のハイスクールに留学したのですが、常に自分の意見を言う必要がありました。

大橋 いつも交渉ですよね。子どもの頃から親と交渉。先生とも交渉。ただ、話の進め方次第でいろんなものが覆ったり、自分の願いが叶ったりもするんです。

木暮 交渉で世界を変えられることが米国では小学生でも実感できるんですね。

大橋 学校で国連加盟国を疑似的に代表して議論を展開する「模擬国連」という授業があり、シリア代表になって苦戦しました。米国人がすごいのは、担当国をとことん調べた上で堂々と主張を展開すること。自分の意見だけでなく、相手がどんなスタンスを取るのかも想定して振る舞えるんです。相手の立場になって考えられるから交渉力が全然違う。

木暮 中高生の頃から意見をパッと言える。

大橋 おそらく米国は成り立ちが特殊で、国としてのアイデンティティを模索している。国民も常に自己主張をしないとアイデンティティを見失うんだと思います。日本人はパスポートで守られていてルーツもほぼ同じというアイデンティティ。米国では自分は自分が守る。

木暮 米国の特徴が「アイデンティティの希求」という分析は腑に落ちます。大橋さんとは同僚として一緒に働いたことがありますが、当時から人の意見をよく聞くタイプでした。音楽や交渉に関する話をうかがって、全てがつながりました。

大橋 音楽には「セッション(合奏)」がありますよね。自分の主張だけではなく、相手の音を聞いて前面に出たり、後追いでメロディーをサポートしたりする。場所によって音響効果も違うし、体調などでも変わってくる。全体のバランスを聞きながら変えていかなければいけません。そういう視点で考える時はあります。

木暮 いい話ですね。聞きながら自分の意見をうまく伝え、相手に寄り添えることが大事だということですね。

アイデンティティを求めて

木暮 日本を就職先に選んでいますね。

大橋 卒業直前に自分のアイデンティティについて考える機会があり、友達と議論をしていると「なぜ米国にいるのか」というテーマになりました。中国やインドから渡米してきた彼らは両親が母国で活動家とみなされて帰国できず、米国で強くなるしかない。一方、自分には「日本人として生きたい」という思いがあった。米国籍も持っていましたが、日系アメリカ人としてではなくて、日本人として国際社会に対してインパクトを与えられる人間になる方が、僕にとっても正しい。母国である日本を応援できるし、その方が面白いと考えたんです。アイデンティティ探しだと思います。

木暮 日本の企業はどうでした?

大橋 大変でした。新人ながらプログラミングが分かるということで入社直後にお客さまのところのメールサーバーのトラブル処理を任されたことがあったんです。大阪の現場に到着するなりIT担当の方からいきなり怒られて「お前のせいでメールが止まってるんだ。直すまで出てくんな!」とコンピューター室に閉じ込められる羽目に。ひとり緑色の文字配列を見ながら「ここで何をやっているんだろう」と思ったりもしました。徹夜で修理した僕をその担当の方も待っていたらしく、そのまま朝食に誘われ「昨日はすまなかった。しかし君はすごいな」と本音でいろいろと話してくれたんです。その人間味のあるフォローを受けながら「これが日本なのかなあ」と思いました。

木暮 よく辞めなかったですね。

大橋 怒られはしましたが、悪い印象は残っていないんです。製品や自分の価値を大事にしないといけないなと感じました。その会社では海外出張などの楽しさも味わい、5年ほど在籍しました。

木暮 同じところで3年以上しっかりと勤められる人はすごいですよ。ところで、今の会社には復帰という形で戻ってきていますね。

大橋 これもアイデンティティの問題です。ローランド・ベルガーで一度経験を積んで経営コンサルになったとき、日本の大学を出た同僚のようなネットワークがない自分はどうやって差別化をしていくのかを考えたんです。そこで日本からグローバルに活躍できることを目指し、知人に誘われて米系のコンサル企業に移りました。でもそこは縦割りであまり面白くなかった。

木暮 縦割り?

大橋 米系コンサルの多くはトップダウンのピラミッド型組織で、世界の稼ぎ頭である米国本社が1番えらい。そこは「日本オフィスは日本のことだけを」という姿勢でした。日本のお客さまから豪州進出を手伝ってほしいと頼まれたのですが、本社サイドは「豪州オフィスに任せればいい」とにべもない。一方でお客さまは日本オフィスの方が頼りやすい。そこで「お客さまに価値を提供する」ということを徹底的に考えられなくなってしまったんです。

木暮 日本は日本で、だとグローバルにはなりませんからね。

大橋 いろいろな選択肢があったんですが、まだ自分はコンサルタントして1人前になっていない、価値を出してないと感じて。若手の時にお世話になっていた今の会社に縁があって戻ってきたんです。この会社はすごくフラットで丸い。「文鎮構造」とも呼んでいます。

木暮 会社の集合写真では最後列の端に。

大橋 ひとりひとりがプロとして、形は違いながらもお客さまに価値を提供し、個性を大事にするという形を取っているんです。「自由と多様性を認める文化」というと聞こえはいいのですが、そのまま放置すると各自が勝手な方向に行く。組織としては運営しづらいですし、大きくするのは難しいですね。

木暮 同感です。「大事なことは何か」というような最低限のところは握っておかないと会社は進まないですよね。今のような時代では、個と個で結びつきがあった方が変化に強い。

大橋 本当ですね。われわれが目指しているのは、全員が業務委託契約で働く「正社員ゼロ」という組織なんです。世の中で正しいことをするために一緒に何かをする集団にしていこうと思っています。

木暮 コミュニケーションをとる上で、意識していることはありますか。

大橋 常に1歩先のことを考えて行動するということでしょうか。聞いたことを整理するだけではなく、次の展開について話せるように。先輩から聞いた「プロフェッショナル」という言葉の語源を自分なりに解釈したんです。成り立ちは「プロ(Pro)とフェス(Fess)」というラテン語で「誰よりも先に言う」。発祥は農業や木工といった異なった職能を持ち、補完しあう聖職者のことだったそうです。共通の目的である「民のため」に連携していた彼らの姿がプロフェッショナルとして目指すべきところ。調べて気づいたのですが、アイデンティティとは自分で作るものではなくて「周りが判断するもの」だと思います。聖職者は歴史ではなく民謡に名前が残った。そういう形のアイデンティティもいいですね。(おわり)